Ce n’est pas l’amour de la métaphore, mais les images qui me sont chères renvoient à des réalités que je perçois dans la distance, ma main se tend et du regard chaleureusement au présent de mon cœur et dans mon vocabulaire, renvoient au vent de désir et sont peut être du domaine de la métaphore ou semblent l’être. Ne sont elles que des éléments d’un langage poétique choisi, amoureux sachant que l’amour est souvent un choix, choix de se donner , se choisir opter de se laisser être par ce qui subjugue. La réalité, faite de rêve ou de texture sensible teinte et transforme celle réductrice qui est brutale en un monde élu, dans la puissance et la tendresse des flots qui finissent par nous englober, la maison alors est ce déplacement, le cœur apaisé puisqu’il a reconnu et a choisi. Dès lors comment juger la réalité comme d’une frontière écorchante, les mots même sans qualifier, portent en eux les graines et les fleurs, la parure situant le rêveur dans une réalité éloignée qui n’est pas immédiatement du domaine de l’expérience concrète mais en fait un lieu d’élection. Il y a alors un déplacement, un « transfert » quelque chose qui pour pouvoir se manifester prend une peau et une apparence poétisée. La métaphore est avant tout celle de la tendresse et de l’abandon à soi. Une fonte des limitations et une reconnaissance des courants, je me rends à qui me subjugue, lui apportant ma soif de ma vie, utilisant les mots de sa langue et devenant cette eau, s’il st possible.

La lecture de « encre, sueur, salive et sang » de SLT me confirme dans ce déplacement qui depuis de longues années, a pris possession de ma compréhension, élargissant et teintant la vie comme je la vois de tons éloignés ou distant, désiré et soudés à mon regard, ma pensée contredit le glauque de ce qu’il voit, dans le nu des sens et s’est emparé du pinceau et des couleurs lissant la voile et le palmier, l’être de douceur qui me rejoint et transparait, tendant la main et la brillance du regard aux étoile, à ne plus apporter aucun crédit ni attention à la société occidentale dominante du moins en globalité car il y a toujours des espaces de résorption dans ses marches ou marges qui demeurent des plages, on ne peut pas tout rejeter, il y a des haltes, des pauses et le paysage qui s’offre à nous est contrasté, mais prenons garde de ne pas s’en satisfaire et d’accepter de différer le départ. En partance sans retenue pour l’enveloppe poétique en réduire les empêchements.

La lecture de « encre, sueur, salive et sang » de SLT me confirme dans ce déplacement qui depuis de longues années, a pris possession de ma compréhension, élargissant et teintant la vie comme je la vois de tons éloignés ou distant, désiré et soudés à mon regard, ma pensée contredit le glauque de ce qu’il voit, dans le nu des sens et s’est emparé du pinceau et des couleurs lissant la voile et le palmier, l’être de douceur qui me rejoint et transparait, tendant la main et la brillance du regard aux étoile, à ne plus apporter aucun crédit ni attention à la société occidentale dominante du moins en globalité car il y a toujours des espaces de résorption dans ses marches ou marges qui demeurent des plages, on ne peut pas tout rejeter, il y a des haltes, des pauses et le paysage qui s’offre à nous est contrasté, mais prenons garde de ne pas s’en satisfaire et d’accepter de différer le départ. En partance sans retenue pour l’enveloppe poétique en réduire les empêchements.

C’est qui tu es, c’est là où tu vas parce que c’est cela que tu es , ce lieu est toi, a fini par l’être, ne peut pas ne pas l’être.

C’est ainsi que je me suis d’abord approché du monde que j’ai voulu toucher, par brefs écarts en voyage, là où les différentes réalités humaines s’interpellent, se croisent, s’envisagent, se yeutent et font l’expérience l’une de l’autre, de leur croisement et miction provient une musique multiple dont le mélange rappelle celui de la nature, une voix plongée dans la diversité et l’hybridité permettant à soi de plonger dans une écoute de l’autre non limitative mais cumulative, participative, entropique et à l’écoute, des voix visibles ou audibles, lisibles, la différence sauve d’une identité trop fausse et perpétuellement en proie à une question qui n’a pas de raison d’être puisque l’on peut y répondre le soir aux étoile, dans les yeux et les attractions des corps, dans les cousinages d’âmes et d’esprit qui font la richesse et le foisonnement de la différence. On désire le monde sans le précipiter. S’approcher du corps timide de ne pas oser imposer avec puissance ce que le corps réverbère en soi, est inimaginable et n’a lieu que parce que l’esprit le tient éloigné en le convainquant qu’il n’a pas droit de cité dans le centre vibrant hors de la pulpe de la poésie, d’où la nécessité de passer par ce travers pour que le monde touche et m’ingère devenant petit à petit plus divers en moi même, me reconnaissant en m’augmentant des imaginaires, couleurs et images et présence tactiles, loin de tout artefacts de pensées quand à la création d’établir domicile et de laisser les voix faire écho.

Glissant, Segalen, Leiris et d’autres innombrables résument dans leur pensée ce à quoi je me suis frotté et me frotte. Il ne s’agit pas de convaincre car toujours la vision indécrottable d’un ici privatif règne en maitre sur l’identité alors que le désir de rencontre, le penchant naturel à s’éloigner du terreau provisoire, qui peut sembler fournir une réponse temporaire, continuellement temporaire, ne sert réellement à rien et ne peut que trouver une issue que dans la diversité et l’être ensemble, tout au moins rompre la solitude par l’évocation de l’autre. Leiris le passeur m’indique des endroits enflammés qui vont être des lieus de renouveau de la conscience, l’idée même en étant cela. Renouveler les tirets entre les différentes faces de la personne et engager une construction en devenir, le monde les instabilisant, l’étincelle c’est l’incendie. La francophonie héritée de l’effort colonial européen qui dans en premier temps met en contact les différents horizons avant de les cannibaliser, a produit ces zones de frictions que des écrivains tentent de cerner ou mieux de frictionner. C’est pourquoi je me dis francophone et veux être perçu comme tel. A l’orée de la poésie choisie et assumée comme lieu de germination et d’émotion grave et douce s’adjoint la nécessité de rentrer en friction pour reconnaitre au lieu ses lettres de créance, la trace béante de sa filante qui erupte. Le lieu est une hydre et hurle de toutes ses têtes nous procurant douceur violence et réconfort, tel est l’ambiguïté. Habiter l’inhabitable.

La métaphore, donc n’est pas la métaphore qui veut rendre la chose par l’image, somme toute aléatoire, mais témoigne d’une friction qui renvoie à des images perdues d’une autre réalité d’un monde inqualifiable et opaque, lieu de l’erreur et de la perte , de soi et de la trajectoire, impossible puisque qu’il faut s’en éloigner, intellectuellement et physiquement parlant, mais l’inadéquat prime à la bouche qui ne peut se résoudre à parler ainsi et accepter. SLT parle de la référence constante dans les civilisations africaines à l’humain s’opposant à l’européenne techniciste et s’éloignant d’un sens qu’elle aurait largué hors de tous sens de nature. Je tends à lui donner raison et c’est cette quête que je poursuis à la recherche de l’archipel, de la nébuleuse bienveillante car même s’il y a les marges car il y a les îles et l’aimée, les zones absentes et les ombres laissées par la relation, cette géographie n’est plus que fragmentaire et incomplète laissant d’immense zone vide et dans ces vides des taches vibrantes, les place à la tendresse, à l’accord de l’harmonie, là clignote encore dans un arsenal guerrier une propension à se donner le cœur à exister, à concevoir en mots simples et autoriser au sein de l’espace la vie rude et authentique, non entravé par un sens extérieur, c’est cet espace qui est désiré à défaut d’aborder à l’île bien délimitée par les cotes déchirées ou limpides des mers. Les mers se sont retirées, îles et océan terre et sable se confondent par échange de tons. Comment advenir aux îles et au monde, faire reconnaitre le parfum si particulier de l’accord et de la relation, voila qui est difficile mais pointe au fusil de la poésie.

Certains auteurs, peintres, musiciens se jouxtent à ce vrac , tentent d’en voir le « vibe » malgré la destruction et l’angoisse qui y réside, et il ne faudra pas attendre autre chose dans les ailleurs des autres zones du monde, dépassées par la montée des boues plus ou moins visibles sous l’apparence humaine et le corps vibrant, je pense à « la belle amour humaine » de Jacques Stephen Alexis, l’univers a un gout amer et révoltant mais encore suave car il empêche d’exister en prenant nos têtes pour une enclume, rompant le corps et faisant fondre l’âme, l’esprit seul ne peut y remédier, âme et corps infusent dans la poésie jetée à la face du monde comme pour l’éteindre, voila les épice et la cuisson sur le bois. Mais notre monde d’ici et là fut repeint de fond en comble et sous des couches de revêtement n’est plus reconnaissable, celui qui naît à cet endroit après s’être gratté la tête est en droit de s’imaginer autre plutôt que de s’user les mains à l’arracher, SLT le dit quand il invoque la nécessité de faire oeuvre d’imagination et de création tomber cette peau fausse et imposée. La simplicité de ce qui nous parvient de l’île, le zest du regard, peut être, la musique et l’arpège, le sentiment contenu suffisent à faire germer l’arbre, sans miroir, sans béquilles, sans rafia, faisant confiance à la sève qui gronde et à l’écriture qui jaillit , au dessin qui palpe , à la couleurs qui guérit, gémit de se savoir aliénée et cassée. C’est le capot où la peau qui tombent, notre nous en prise avec une carapace incapacitante, qui à chaque instant tente de voler en éclat pour peu qu’on l’aide et victoire de mettre à genoux ce qui rêve de nous avaler tout cru. Par les lèvres si douces et violentes parviennent la faim de la libération du carcan , la peau n’a d’autre mots qu’elle, on l’écoute.

Revenir à cette arrête de la métaphore, se faire sentir dans le langage, dans le choix des armes et des sonorité de sens, dans nos départs et nos propositions sans que rien ne soit interdit, devrait servir à mieux ouvrir le désir à l’idée, car autre aspect primordial , il y a un déplacement de soi dans la volonté sensible du monde hors de l’éloignement qui fait de l’existence un départ, on recherche alors la meilleure compagne, on se charge de ses fruits aimés, images, rythmes sons qui parlent à l’éternel vibrant qu’est le cœur, l’âme se trop éteindre accrochée à ma carcasse, le réel souffle dans le respire et l’inspire, la cage monte et redescend « atmen » engendrée à ce rythme perçu, le rêve est ce réel augmenté de la sensibilité et de l’émotion comme dit Sony, des mondes si nombreux, ces destinations proposées on les charge avec soi. Assez pour l’exotisme et la métaphore. on vient de naître à soi dans un ailleurs et un autre, force de l’évidence et suprématie du désir, la peau coulée des intempéries. La flaque d’eau océan matinée d’huile n’est plus un miroir.

Car il faut advenir au monde libéré de ce qui gangrène nous broute les pieds et le corps, le cerveau et l’âme comme avec de l’acide, hautement toxique, en constante agression de ces différents composants dont la rage attaque l’homme qui tente, à le projet énorme de continuer à grandir, à devenir ce qu’il pressent être au creux de la semence qui s’est déployé dans le divers, les orages les calmes et la douceur, l’homme est fait pour aimer voila le terme d’homme et ce qu’il traine. Les agents dévastateurs agissent au quotidien, tant sur l’âme que l’esprit, le corps et les sangs et forcent de façon extrêmement perverse l’homme à devenir de ce monde de violence, le réduisent, ils l’anabolisent. L’homme refuse, est en lutte, ne voit pas comment réaliser la synthèse, générer les anticorps et dériver de la trajectoire imposée.

L’homme s’est mis à écrire, à projeter un univers d’images sensorielles, sensuelles, palpables, des gestes puissants qui le remettent au centre de son agir, soumet les corrélations et les harmonies qui le font carte et détourne le captateur néfaste. La création sert à retrouver ce sens intime, l’homme en soi, l’homme en l’autre, homme en l’espace, dont la référence insistante à la nature est comme un miroir nu de ce soi en mouvement qui est lui dans lequel il trace des lignes, mime des signes, corrèle des mots comme un ciel qui s’épand, récoltant la lumière. Face au visage aimé, j’y reviens toujours tant il est important et fuyant, semble s’effacer toujours, se dérober et être affaire de foi, de refus à laisser oblitérer cette aura, ce guide, cette confirmation qui sinon ferait sombrer l’éclat dans le non sens. S’il accepte de se dissoudre comme il est dissout, devient une vulnérabilité qui lui fait toucher du doigt le sublime en rompant le point le plus fin de la peau, par où il rejoint le vide et se diffracte, en l’autre, s’il aime assez.

Il semble parfois croire sur les chemins de la poésie que les rencontres sont à l’échelle de l’immensité. Écrire, projeter des moyens de mots ou de pigment sert justement à se réinvestir, se remettre en face de son objet, et se remettre en route . Sony dirait de faire vivre dans sa zone d’influence, intérieure et extérieure sa pensée en actes, sa croyance et son devenir. L’homme dans le sens de la marche. La femme aimantée et le monde par ces traces de verbes audibles et les yeux se mettent à voir, sombrent dans l’émotion, transportés dans cette sensibilité de nervure amoureuse qu’est le monde lorsqu’il s’agrippe. Accroché à pagayer, toujours y mettant plus de force pour endiguer le retrait, se grossir de ce qui est vrai et beau, donner vie à la sphère et qu’elle brille. Cette lutte est la lutte de l’humanité essentielle et est de chaque instant, nécessité hurler les muscle pour marquer l’emplacement et faire rentrer le breuvage en soi pour un feu bénéfique.

Par la porte entrebâillée par l’objectif, l’éclat aussi mince qu’une lamelle qui perce entre deux pans de voile j’ai vu flotter pour figurer le vent et couper du soleil entre le porche et sur ton corps quand le sable est aussi blanc que l’écume j’ai été étonné que tu ailles comme un voilier à la mer

Par la porte entrebâillée par l’objectif, l’éclat aussi mince qu’une lamelle qui perce entre deux pans de voile j’ai vu flotter pour figurer le vent et couper du soleil entre le porche et sur ton corps quand le sable est aussi blanc que l’écume j’ai été étonné que tu ailles comme un voilier à la mer

Un œil sans un visage

Un œil sans un visage

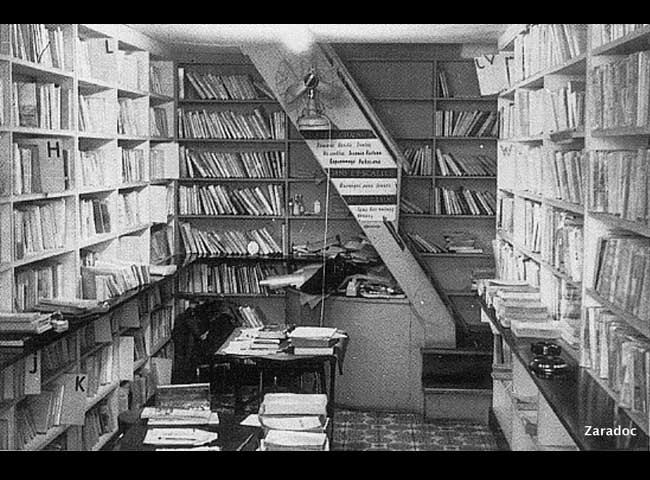

Edmond Charlot fut le premier éditeur de Camus alors que celui -ci, jeune homme, résidait à Alger et était déjà cet écrivain engagé dans la pensée et la politique, la rencontre , l’amitié, la connivence, le compagnonnage sur la voie de la littérature les engagent sur ce qui ressemble à un apostolat car c’est du sens à donner à l’existence dont il s’agit. Pour l’éditeur, que la passion de la littérature anime, poussé par son professeur l’homme de lettres Jean Grenier, la décision d’ouvrir, dans l’Alger de 1930, une librairie qui soit aussi maison d’édition, galerie, lieu de rencontre intellectuelle, est avant tout une antre de l’amitié. Par amitié, au delà du sens fondamentalement humain, il faut sans doute entendre « compagnonnage » car si à cœur vaillant rien d’impossible, rien ne se fait seul ni sans rencontres, noyaux qui se constitue entre ces hommes qu’anime l’esprit de l’époque et l’envie d’entreprendre. Voila les étincelles de la passion et l’utopie suprême de la littérature qu’Edmond Charlot et ses amis tout au long du siècle vont patiemment poursuivre.

Edmond Charlot fut le premier éditeur de Camus alors que celui -ci, jeune homme, résidait à Alger et était déjà cet écrivain engagé dans la pensée et la politique, la rencontre , l’amitié, la connivence, le compagnonnage sur la voie de la littérature les engagent sur ce qui ressemble à un apostolat car c’est du sens à donner à l’existence dont il s’agit. Pour l’éditeur, que la passion de la littérature anime, poussé par son professeur l’homme de lettres Jean Grenier, la décision d’ouvrir, dans l’Alger de 1930, une librairie qui soit aussi maison d’édition, galerie, lieu de rencontre intellectuelle, est avant tout une antre de l’amitié. Par amitié, au delà du sens fondamentalement humain, il faut sans doute entendre « compagnonnage » car si à cœur vaillant rien d’impossible, rien ne se fait seul ni sans rencontres, noyaux qui se constitue entre ces hommes qu’anime l’esprit de l’époque et l’envie d’entreprendre. Voila les étincelles de la passion et l’utopie suprême de la littérature qu’Edmond Charlot et ses amis tout au long du siècle vont patiemment poursuivre. Comment une petite maison d’édition sans moyens a t’elle pu attirer à elle tant de grands noms ? Est-ce la force de l’amitié, d’une génération en route pour la construction d’un monde nouveau, l’esprit de résistance déjà présent lorsque l’éditeur publie le texte interdit « révolte dans les Asturies », cosigné par Albert Camus, est-ce la marque de la littérature, de la passion et de l’engagement d’une époque qui défiait l’histoire et qu’il fallait inventer ? Le conventionnel, le laisser aller n’est pas de mise, la tyrannie et la guerre pointent et la mort de Garcia Lorca, l’engagement dans la guerre d »Espagne des ainées qui montrent la voie, on pense à Malraux, orwell, Hemingway et à tous ces jeunes hommes qui ne pouvaient faire moins que prendre parti car la littérature de cette époque est habitée, la vie d’un homme passe par son engagement et la littérature en est un. C’est la force de récit de nous montrer à quel point l’esprit de la littérature fut important pour ces hommes et à contrario combien notre époque lui semble indifférente. Que des hommes puissent sacrifier le confort d’une existence pour une utopie et des idées nous semble incroyable et le personnage de Ryad, jeune homme du vingt-et-unième siècle chargé de déblayer ce qui reste de la librairie dans des sacs poubelle semble poser la question, heureusement, Abdallah, ce personnage intemporel veille comme un ange et est la figure des pères.

Comment une petite maison d’édition sans moyens a t’elle pu attirer à elle tant de grands noms ? Est-ce la force de l’amitié, d’une génération en route pour la construction d’un monde nouveau, l’esprit de résistance déjà présent lorsque l’éditeur publie le texte interdit « révolte dans les Asturies », cosigné par Albert Camus, est-ce la marque de la littérature, de la passion et de l’engagement d’une époque qui défiait l’histoire et qu’il fallait inventer ? Le conventionnel, le laisser aller n’est pas de mise, la tyrannie et la guerre pointent et la mort de Garcia Lorca, l’engagement dans la guerre d »Espagne des ainées qui montrent la voie, on pense à Malraux, orwell, Hemingway et à tous ces jeunes hommes qui ne pouvaient faire moins que prendre parti car la littérature de cette époque est habitée, la vie d’un homme passe par son engagement et la littérature en est un. C’est la force de récit de nous montrer à quel point l’esprit de la littérature fut important pour ces hommes et à contrario combien notre époque lui semble indifférente. Que des hommes puissent sacrifier le confort d’une existence pour une utopie et des idées nous semble incroyable et le personnage de Ryad, jeune homme du vingt-et-unième siècle chargé de déblayer ce qui reste de la librairie dans des sacs poubelle semble poser la question, heureusement, Abdallah, ce personnage intemporel veille comme un ange et est la figure des pères.

La lecture de « encre, sueur, salive et sang » de SLT me confirme dans ce déplacement qui depuis de longues années, a pris possession de ma compréhension, élargissant et teintant la vie comme je la vois de tons éloignés ou distant, désiré et soudés à mon regard, ma pensée contredit le glauque de ce qu’il voit, dans le nu des sens et s’est emparé du pinceau et des couleurs lissant la voile et le palmier, l’être de douceur qui me rejoint et transparait, tendant la main et la brillance du regard aux étoile, à ne plus apporter aucun crédit ni attention à la société occidentale dominante du moins en globalité car il y a toujours des espaces de résorption dans ses marches ou marges qui demeurent des plages, on ne peut pas tout rejeter, il y a des haltes, des pauses et le paysage qui s’offre à nous est contrasté, mais prenons garde de ne pas s’en satisfaire et d’accepter de différer le départ. En partance sans retenue pour l’enveloppe poétique en réduire les empêchements.

La lecture de « encre, sueur, salive et sang » de SLT me confirme dans ce déplacement qui depuis de longues années, a pris possession de ma compréhension, élargissant et teintant la vie comme je la vois de tons éloignés ou distant, désiré et soudés à mon regard, ma pensée contredit le glauque de ce qu’il voit, dans le nu des sens et s’est emparé du pinceau et des couleurs lissant la voile et le palmier, l’être de douceur qui me rejoint et transparait, tendant la main et la brillance du regard aux étoile, à ne plus apporter aucun crédit ni attention à la société occidentale dominante du moins en globalité car il y a toujours des espaces de résorption dans ses marches ou marges qui demeurent des plages, on ne peut pas tout rejeter, il y a des haltes, des pauses et le paysage qui s’offre à nous est contrasté, mais prenons garde de ne pas s’en satisfaire et d’accepter de différer le départ. En partance sans retenue pour l’enveloppe poétique en réduire les empêchements.